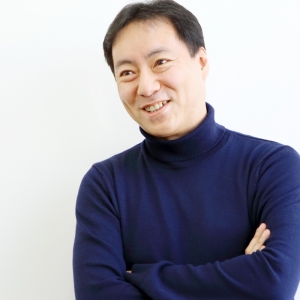

【ヒットメーカーに会ってみた!】加藤晴之さん 第5回 「作家って、こういうふうに嘘つくんだ」

Category: あう

第10回 本屋大賞にも選ばれ、2016年には岡田准一さん主演で映画化もされた小説『海賊とよばれた男』。ハードカバー、文庫あわせ420万部という大ヒット作を手掛けたのが、編集者の加藤晴之さんです。

インタビュー第5回目の今回は、『海賊とよばれた男』の製作秘話から、作家さんとのかかわりについて。加藤さんの、作家さんへのリスペクトと作品への情熱を強く感じるお話でした。

池田

小説をつくるときに、本当にあったことをつくるってすごく難しいと思っていて。私も最近、初めて小説をつくったんですけど。本当に起こってないことであれば、想像で書けるけれども、事実にも基づいてなきゃいけなくて、でもおもしろくないといけないっていうのはすごくハードルが高いですよね。そんなとき、このネタはいけるけど、これはいけないって見立てはどうやってらっしゃるのかを聞きたいです。

加藤

難しいよね。フィクションもノンフィクションも、どっちも難しい技術ですよね。小説のなかには、実際に起きた史実、実在の人物をモデルにした小説はたくさんありますよね。大事なのは、フィクション、ノンフィクションどちらにしても、まず素材に驚きや発見があること、それをどれだけ面白く物語を読者に伝えられるかということに尽きます。すぐれたノンフィクションはドラマチックだし。立花隆さんの『宇宙からの帰還』など、SFを越えたサイエンス・ノンフィクションだと思います。

週刊誌やってるときに林真理子さんとか渡辺淳一さんに作品をお願いしたことがありますけど、書籍で小説家とがっちり組むのは『海賊~』が初めてだったんです。組んで勉強になったのは、誤解を招く言い方かもしれないけど「こういうふうに嘘つくんだ」ってこと。こういうふうに嘘つくんだってのは、嘘によって逆に話がリアリティをもつんだということ、あるいは、ひっくり返っておもしろくなるんだな、とか。

中野

どういうところだったんですか。おぼえてらっしゃるところはありますか。

加藤

たとえば、主人公の国岡鐵造が資金繰りに詰まって絶体絶命、銀行にお金の無心をしに行くシーン。お金を融資してくれるはずもない銀行が巨額の融資をしてくれる。これはモデルとなった出光石油創業者の出光佐三の実話がもとになっているんですが、そのままだと、事実なのにウソっぽいんです。そこにひとつだけ、スパイスのように百田さんは創作を加えたら、そこが見違えるように場面が立ってドラマになったのにはびっくりしました。どんなウソ(虚構)をいれたかはヒミツにしておきます。

一同

気になる!

加藤

あとなんといっても、上巻から下巻への展開です。上巻の冒頭は、敗戦になって全部焼け落ちて、一文なしになって、社員はいっぱいいるけど、どないしよう? みたいなところから始まってますよね。そのあと、ピンチの連続、血みどろの努力をして戦って、ようやく石油を取り扱うことができる会社になってよかったね、ってところまで来る。でも、そこから上巻後半の「青春」の章は、バーンとカットバックして、主人公の生い立ちから始まるわけですよ。時系列的には、上巻の「朱夏」の章から下巻の「白秋」へと続く展開なんですが、上巻の後半でカットバックしている、それを、下巻冒頭のシーンで、主人公の国岡が夢を見ていたことにして戻ってくる。それまでの流れが、バーッと読者の頭に走馬灯のようによぎる。その余韻を引っ張りながら下巻の世界にイッキに入れるでしょ。

谷

たしかに、始まり方にすごく引き込まれて読んでいって、「ええ!」ってびっくりした記憶があります。じゃあ、あえて上下巻にしたんですか?

加藤

いや、僕は一冊にまとめたかったんだけど、なかなかそうはいかなかったんです。もともと、僕は週刊誌屋なんで事件を描こうと思ってしまうんですね。だから百田さんから実際の原稿をもらう前は、日章丸事件を扱って冒険活劇みたいなのをやるイメージで。でも百田さんはその上をいっていて、事件でなく人を書こうと思ってたんです。この出光佐三っていう人間がすごい、って。この男の人生がひとつの英雄譚だと。95歳の人生を書くとするから、かなりのボリュームになっちゃう。っていうか、もともと最初に出来上がった原稿は、実際の小説の1.5倍くらいの分量があったと思います。それを刈り込んでもらったんです。

谷

そんな攻防があったわけですね。

中野

作家から上がってきた原稿に対して、何かをいうって大変なことじゃないですか。すごい時間もかかっているわけですよね。どこに、どういうことをおっしゃったんですか?

加藤

ふつう、作家の人って、修正の提案や、エンピツで一筆入れたりするのを嫌がる人が多いでしょ。自分の文章に対してプライドがありますし。作家じゃなくても、人って自分の書いたものをいじられるのは嫌ですよね。人格の一部みたいなもんだから。

加藤さん愛用の万年筆。これで何人の著者に手紙を書かれたのだろう。

加藤

でも、百田さんはテレビの世界でずっと視聴率を競ってきた人です。フリーランスでテレビやってる人って番組が当たらなかったらクビになっちゃうじゃない。番組の1分1秒を大切にする、場面場面を大切に真剣勝負で挑んでるんで、作品がよくなるためには、逆に「意見をどんどん言え」ってタイプなんですよ。

中野

テレビの方って直すことにそんなに躊躇がないのかも。

加藤

他のテレビの人と仕事してないからわかんないけど、百田さんは、もともと小説家になりたいっていうモチベーションがあったと思うのね。だけど、構成作家をやってたことで、もともとあった小説家の才能が自然と磨かれれていたというか。どういうふうに人を感動させるのか、おもしろがってもらえるかの「建て付け」っていうか。そういう意味では『ラブアタック!』の頃から、身体を張って同じことやってるわけですから。

中野

すごいなあ。

谷

原稿は、全部一気に届いたんですか?

加藤

いや、章ごとにね。でも、完成度は最初から高い。相当高いけど、長い部分、事実に基づいているのだけど、もともとの事実に同じような繰り返しがあるから、この場面は、カットして別の場面に入れ込めようとか、逆にこの場面はもうちょっとディテールがあったほうがいいんじゃないかとか、あるいは事実関係や道具立てが、調べてみたらこうだから、とかは議論しました。各論は忘れたけど、何回もやり取りして、入稿前にずいぶん手直ししてもらいました。あ、そうそう、入稿原稿を書き上げて百田さんは入院、手術するんです。

池田

えーっ! そんな大変なときに。

加藤

胆石の手術。胆石が暴れちゃって発作が出てたんです。胆石の発作は、もう七転八倒するくらい痛い。僕も「石持ち」なので。最初の発作は、出光石油への取材のために、出光石油の会長だった天坊昭彦さんら役員や関係者に挨拶に伺う日でした。天坊さんは、出光創業家の信任も厚くて、出光を立て直した中興の祖みたいな人。その人に「今後、出光さんのこういう本を書くんでよろしくお願いします」って言いに行く日に、いつまでたっても百田さんがこないの。ああ見えて、時間には正確な人だし、どうしたんだろう、携帯に電話しても出ないし、おかしいなと思ってたら、ショートメールで「病院にいる」。電話を掛けたら苦しそうな声で、「ホテルで夜中、胆石の発作が起きて虎ノ門病院に緊急入院した。でもなんとかおさまりそうだから」と。

池田

えっ、おさまったんですか?

加藤

会長室で「ちょっと胆石発作で倒れたみたいで遅れてこられます」と汗をかきかき事情を説明していたら、遅れてようやく百田さんがやってきた。そしたら百田さん、席に着いて遅れたお詫びをいったあとに開口一番「ところで聞きたいんですけど、出光佐三さんって、女性がおりましたよね」って(笑)。

谷

すごい。胆石で倒れた直後にその質問を。

加藤

別にそのことを暴露的に書くための質問ではなくて、事実の確認なんですね。豪快な、英雄色を好むという書き方もあるわけで。で、小説の国岡鐵造は、どう描かれたかは小説を読んだ人はご存知でしょうけど。モデルの出光佐三本人は、痛快な人生を歩んだだけあって毀誉褒貶(きよほうへん)のある人で、いろんな本が出ていて。この日の前に、出光にすでに取材を始めていたのですが、当初から、なんとなく警戒の色が出光サイドにあったんですね。というのも、これまで出光は、題材になったときにいいことばかりでなく、経済小説家の高杉良さんのデビュー作『虚構の城』という作品では、「家族主義」や組合がないことを批判的に書かれたこともあったし。

中野

批判めいた目線で書いた本もあったんですね。じゃあ、内容の確認ってとってるんですか。大物のこういう物語を書くときって。

加藤

『海賊~』の場合、出光石油には、創業者の出光佐三の資料を管理している「店主室」ってあるから。出光佐三は、いまなお「店主」とよばれてて、その店主の研究をするセクションに、出光の創業精神を伝える人がいるんです。その方からいろいろレクチャーを受けたり、出光佐三や、二代目社長の出光計助(小説の中では国岡正明)を知る方、戦後すぐに旧海軍省の石油タンクのなかへ入って、ヘドロのような残存石油をさらった経験者などを紹介してもらってインタビュー、あとそうそう、俳優の山本學さんにも、百田さんと一緒に代々木の喫茶店で会って、お話を伺いました。山本さんは、日章丸の船長・新田さんの甥っ子で、日章丸が無事、川崎港に帰港したとき迎えに行って船長室に入れてもらったエピソードなどをお聞かせいただきました。このあと偶然にも、『永遠の0』の監督・山崎貴さんが、山本さんに出演を依頼するんです、ご縁てあるんだなーって。

中野

事前に原稿を出光側に見せて確認をとってるわけではない。

加藤

それは一切ない。その辺は太っ腹でしたね。さっきの百田さんの爆弾質問にも、とても誠実で寛容な対応されてたし。どんな小説になるかは、蓋を開けてみないとわからないから。それはものすごい大人の企業の対応でしたね。

中野

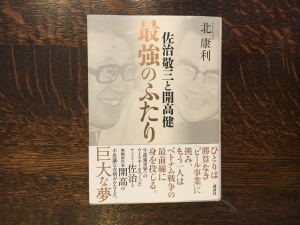

これ、『佐治敬三と開高健 最強のふたり』のときのサントリーもそうですか?

『佐治敬三と開高健 最強のふたり』北康利(著)

加藤

そう、『最強のふたり』はサントリーの佐治敬三さんの奥さんを取材させていただくなど、サントリー広報を通じてね。全面協力してもらってます。

中野

それは、どうして協力してくれるんですか。

加藤

それはやっぱり、長年の付き合いで、ということになるのかな。サントリーはもともと、広告を積極的に出す会社だし、最強のふたりの主人公の一人である開高健さんや、直木賞作家の山口瞳さんを輩出したり、TBSブリタニカに資本を投じて傘下に収めてニューズウィーク日本版を出したり、出版界とも近いというか、いろんな人脈がサントリーと交差することもあって。北さんとは、『白洲次郎』以来、10年ぶりにコンビを組んだわけですけど、まずは、サントリーの方とも人脈のある人が発行する『マグナカルタ』という季刊誌で連載させてもらうことになったんです。

『マグナカルタ』 島地勝彦(編集)

加藤

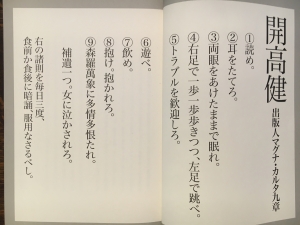

この雑誌、じつは伝説の編集者で元『プレイボーイ』の編集長の島地勝彦さんが責任編集なんです。昔、開高健さんが『編集者マグナカルタ』って編集者心得をつくってるんですね。雑誌名もそこからとってて。

これが編集者の心得。背中に長い定規をザスッと入れられたときのように、一気に背筋がのびる。

加藤

その『マグナカルタ』の発行人と僕が知り合いでした。僕にその雑誌への原稿依頼があって創刊号に寄稿させてもらったところ、再度執筆の依頼があったのだけど、僕は原稿を書くんじゃなくて編集する仕事だし、文章の達人をみてるから、正直、駄文が恥ずかしいのでお断りしようと思っていたときに、そうだ、作家の北さんに、サントリーの佐治敬三さんと開高健さんのふたりの物語を書いてもらうんだけど、その原稿を『マグナカルタ』に連載しませんかって聞いてみたんです。連載をまとめた本は講談社で出すけどいいですか? っていう条件で。『マグナカルタ』の版元の社長も、サントリー財団の人や理事とも仲がよくてさっそくいろいろ話をきかせてもらいました。

中野

事実にもとづいた小説をやるときは、編集者としての仕事は、たとえばさっき段ボールいっぱいの資料を送ったっておっしゃっていましたけど、そういうふうに情報をもらったり、取材させてもらう段取りを組んだりするんですね。

RECOMMEND

この記事を書いた人

RANKING